점순이가 “나의 어깨를 짚은 채 그대로 퍽 쓰러진다. 그 바람에 나의 몸뚱이도 겹쳐서 쓰러지며 한창 피어 퍼드러진 노란 동백꽃 속으로 폭 파묻혀 버렸다. 알싸한 그리고 향긋한 그 냄새에 나는 땅이 꺼지는 듯이 온 정신이 고만 아찔하였다.” 마름 집 딸 점순이는 소작농 아들을 좋아하는 모양이다. 자꾸 집적거린다. 남자애가 제 마음을 몰라주니 신경질이 났을 것이다. 맛있는 감자를 줘도 싫다고 하고 닭싸움 놀이를 하자는데 화부터 내니 미워 죽겠나 보다. 소작농 아들은 마름집 애가 자꾸 그러니 자기를 업신여긴다 싶어 어깃장을 놓을 수밖에. 큰 싸움이 날 지경인데 어찌 된 영문인지 둘은 동백꽃에 파묻혀 쓰러지며 부둥켜안게 된다. 찌릿찌릿 뭔가 통한다.

사춘기 남녀 애들이 서로 껴안고 꽃밭에 쓰러지는 장면이 마음을 참 설레게 한다. 그런데 이런 낭만적인 장면이 작가 김유정이 죽기 한 해 전 쓴 거란다. 그러니 그냥 설레기만 한 게 아니고 뭔지 모를 연민에 젖어들 수밖에 없다. 작가가 이 작품을 쓰기 몇 년 전에 고향 춘천 실레마을에서 야학 ‘금병의숙’을 열고 동네 젊은이들을 가르친 적이 있다. 마름집 딸과 소작농 아들 사이에 정분이 나는 이야기는 농촌계몽 활동에 뛰어든 작가의 철학을 참 감동적으로 그려냈다.

생강나무 산수유

소설 <동백꽃> 덕분인지 어릴 때부터 동백꽃이란 게 참 친근한 꽃이었는데 나중에 철들면서 참 생뚱맞은 일을 겪는다. 대학교 다닐 때 같은 학번 동기들과 남도 지방에 여행을 갔다가 동백꽃을 보고 ‘실레마을 점순이’ 썰을 풀다가 퇴박을 맞은 적이 있다.

“너희들 점순이 생각나지?”

“점순이가 누구야? 너 여친 이름이 점순이야?”

“야, 왜 여기서 게가 나와? 너희들 동백꽃 점순이도 모르냐? 무식한 놈들아.”

“헉, 그 점순이 말이냐. 그런데 점순이가 왜?”

“아, 이 자식들, 여기 동백꽃 안 보이냐? 게들 둘이 껴안고 동백꽃 위로 뒹굴었잖아.”

“헐, 너 참 무식하다. 그 동백꽃은 동백꽃이 아니여.”

내 딴엔 내 국문학 공부가 게네들 못지않다는 걸 과시하려던 참이었는데 내 무식이 탄로나 버렸다. 이과(理科) 출신이 재수해서 국문학과를 들어간 것부터 생뚱맞은 게 아니었던가. 내 참, 소설 <동백꽃>의 동백꽃이 생강나무 꽃이란다. 동백꽃이 강원도에서는 자랄 수 없다는 것, 생강나무 꽃이 산수유 꽃과 너무 닮았다는 걸 감성지수 제로였던 그 시절 알 턱이 없지.

이런 공부가 돈 안 되고 밥 안 나오는 공부란 걸 모르지 않지만 문학에 심취하면서 세상사 돈보다 귀하고 덕(德)이 되는 게 참 많다는 걸 뒤늦게 깨닫게 된다. 이른 봄 눈이 채 녹지도 않은 마을 뒷산에 핀 산수유 꽃을 보고 뭉클해지는 가슴을 시(詩)로 지어 남겼는데 제 딴에는 이과(理科) 머리로 시를 짓는다는 게 너무 대견했던지 보고 또 보고 시 구절을 수도 없이 손봤다. 그러면서 나름대로 시심(詩心)이 커갔는지 중년이 되어 시인으로 불리게 되었으니 그 인연이 참 묘하다.

설화(雪花)

뒷산 꼭대기

외로이 선 산수유

가지마다

눈꽃이 피었습니다.

향기마저 얼어붙는

애달픈 사랑 노래

꽃송이마다

반짝입니다.

바람을 거슬러

피워낸 꽃잎이

저리도 아프게

반짝이니

저승처럼 맞을 봄이

멀지 않은가 봅니다.

그땐 왜 그랬을까? 만물이 깨어나는 봄을 왜 “저승처럼 맞을” 것이라 했을까, 가슴 한 켠이 아려온다. 설레는 마음, 아린 마음을 어찌 셈을 할 수 있으랴. 속셈과는 견주는 게 불가할 뿐만 아니라 수만금을 주어도 살 수 없는 귀한 보물이 아닌가. 설산(雪山)에 핀 산수유 꽃이 봄을 알리는 첫 소식이란 걸 알 때쯤, 김종길 시인의 <성탄제>를 만났고, 그리 고운 산수유 열매에 불쌍한 아이의 붉은 볼빛이 어린 걸 보게 된다. 동백꽃 사연은 산수유꽃으로 이어지고, 뒷산에 진달래꽃이 피면 이별의 아픔을 노래한 소월이 생각나고, 굶어 죽은 아이의 한이 서린 소쩍새 울음소리 서럽게 들릴 것 같았다. 산수유고 동백꽃이고 그게 그거고, 이런 얘기가 다 실없다 할지 모르지만 이런 얘기 서로 나누면 마음이 따뜻해지고 서로 정다워지니 참 귀하다 하지 않을 수 없다.

샛노란 꽃이 새봄 맞아 처음이라면 아마 산수유가 아니고 생강나무일 것이다. 꽃이 많이 닮았다. ‘수유’는 무슨 말인지 모르겠는데 ‘생강’은 너무 익숙하지 않나. 생강나무 이파리를 손바닥에 올려 부비면 생강 향이 난다. 김유정의 소설 <동백꽃>에서도 풋풋한 향내가 나지 않는가? 김유정의 ‘동백꽃’이 생강나무라는 건 아시는지? 생강나무 열매로 짠 기름이 여인네들의 머릿기름으로 쓴 동백기름을 대신했다 하여 이 나무를 동백나무로 불렀다고 한다. 생강나무 꽃이 피는 이른 봄이 되면 소설 <동백꽃>의 ‘점순이’처럼 가슴 설레지 않나? 동백꽃인지 산수유인지 그게 뭐가 대수냐며 무관심한 이는 남의 속마음 못 본다. 그런 이와 친구 하면 좋을까? 김유정처럼 감성이 고운 이와 친구 하면 내 마음도 절로 고와질 것 같다.

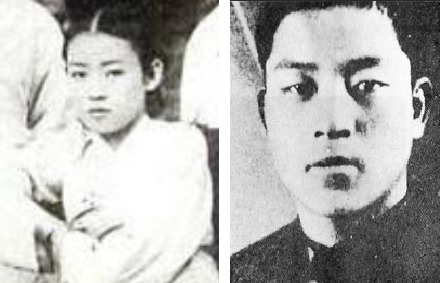

젊은 시절 박녹주와 김유정

그의 소설을 읽어보면 작가 김유정은 감성이 정말 풍부하다는 걸 알 수 있다. 그의 삶 자체가 순정소설이다. 김유정은 젊은 시절 연애담으로 사람들 입에 자주 오르내렸다. 연희전문을 다닐 때 판소리 명창 박녹주에게 반하여 짝사랑한 일이 유명하다. 김유정이 목욕탕 앞에서 박녹주가 나오기를 기다린 일도 있었다고 한다.

박녹주가 목욕을 하고 공중목욕탕을 나서고 있었다. 아직 마르지 않은 머릿결은 더욱 눈부셨고 말갛게 씻긴 새하얀 얼굴 살갗이 꼭 애기 같았다. 그 모습을 지켜보는 유정의 가슴은 금방 터질 듯 두근거렸다. 녹주는 눈치를 채지 못했지만 그녀의 일거수이투족은 유정 눈길을 벗어나지 못했다.

하루는 공연을 마치고 나오는 녹주의 앞에 유정이 나서며 길을 막았다.

"누구신지?"

"선생님의 소리를 좋아합니다."

유정은 고개를 숙이고 작은 쪽지를 내밀었다.

"이게 뭐요?"

"선생님께 전하고 싶었습니다."

녹수가 얼굴에 미소를 띠우며 젊은 총각이 내미는 쪽지를 받자 유정은 급히 뒤돌아서서 큰길로 걸어 나갔다.

유정의 집착이 날로 심해지자 녹주는 이대로 두었다가는 큰일이 나겠다 싶어 그를 만나보기로 마음먹었다.

녹주는 유정을 똑바로 쳐다보며 단호하게 말했다.

“저는 나이도 돈도 아무것도 필요 없습니다. 단지 당신에게 마음이 가지 않는 것도 제 잘못이란 말입니까?”

유정은 아무 기척이 없이 얼굴을 숙이고만 있다.

휘문고를 졸업한 해였으니 열아홉, 끓어오르는 혈기를 감당하기 힘들었을 것이다. 녹주에게 퇴짜를 맞은 유정은 밤잠을 설치며 편지를 쓰곤 했다.

녹주는 학교를 갓 졸업한 어린놈이 뭘 안다고 기생인 자기가 좋다고 저러는지 한심하기만 했다. 나이야 몇 살 차이 나지 않지만 겪은 것으로 치면 자식뻘인데 사귀자고 덤비니 가당키나 한가. 첫 편지를 읽고 ‘철없는 놈 같으니.’ 혀만 끌끌 찼다. 다음부터는 아예 편지 봉투를 뜯지도 않았다.

유정은 집착이 더 심해졌다. 녹주의 뒤를 밟기도 하고 편지에다 협박하는 말을 쓰기도 했다.

“나는 끝까지 당신을 사랑할 것이오. 당신이 이 사랑을 버린다면 당신은 내 손에 죽을 줄 아시오.”

녹주는 편지를 뜯어보지도 않고 돌려보냈다. 유정의 속은 타들어 갔다. 어떻게 하면 절실한 마음을 전달할지 고심했다. 손가락 끝을 칼로 베어내고 피를 짜내어 혈서를 썼다.

“오늘 너는 운수가 좋았다. 엊저녁에는 문 앞에서 너를 기다렸으나 네가 나오지 않았다. 그 길목에서 너를 기다린 게 세 시간. 만일 날 만났으면 너는 죽었을 것이다. 그러나 좋아하지 마라. 절대로 이대로 끝내지 않을 것이다."

밤을 지새우며 편지를 쓰고 집 앞에서 종일 기다리며 온 정신을 한 데 쏟느라 유정의 몸은 점점 약해졌고 폐병까지 앓게 된다. 녹주에 대한 사랑과 집착은 그를 술에 절어 밤을 지새우며 글을 쓰도록 만들었다. 병세는 악화되어 갔지만 글은 점점 좋아졌고 문단의 주목을 받게 된다. 그는 유명한 소설가가 되었지만 죽을 때까지 녹주를 잊을 수가 없었다. “녹주를 연모한다.”고 혈서를 남기고 요절한다.

김유정의 장례를 치르고 유정의 친구 안회남은 술에 잔뜩 취해 박녹주를 찾아갔다.

"당신이 박녹주요?"

녹주는 웬 놈이 또 치근대나 싶어 얼굴이 굳은 채 싸늘하게 내뱉었다.

"뉘시오? 내가 알지도 못하는 사람이, 이거 너무 무례한 거 아니오?"

회남은 눈을 부릅뜨고 쏘아붙였다.

"당신이 내 친구를 죽였소. 그놈이 죽을 때까지 당신을 잊지 못하고 결국 저세상으로 갔소."

녹주는 그토록 자신을 성가시게 했던 유정이 자기 때문에 죽었다는 걸 금방 알아챘지만 겉으로 드러내지 않고 외면해 버렸다.

"난 모르는 일이오. 그만 가시오."

녹주는 매몰차게 뒤돌아 대문 안으로 들어가 버렸다.

박녹주는 나중에 회고록에다 미안한 마음을 써서 남겼다.

"김유정에게 너무 박절하게 대하여 내가 평생 슬하에 자식 없이 살았나 보오. 손이라도 한 번 잡게 해 줄 것을…."

김유정은 당대 최고의 순정파로 만인이 알아주는 감성맨이었다. 그러니 순문학을 추구하는 작가 모임 [구인회] 멤버 중 한 사람인 게 당연하다. 우리가 잘 아는 작가로 <메밀꽃 필 무렵>의 작가 이효석, 시인 이상, 정지용도 이 그룹의 멤버였는데 이들의 작품 세계는 참 감성적이다. 이들 작가들은 당시 유행했던 경향주의에 반대하고 순문학을 지향했다. 경향주의는 현실 참여를 지향하는데 반해 순문학은 이런 흐름이 너무 비판적이고 목적의식이 강해 예술의 본연(本然)에서 멀어진다고 본 것이다. 식민지 치하에서 그들이 추구한 순문학을 어떻게 이해해야 할까. 현실 도피가 아닐까. 검열과 통제가 기승을 부리던 무단통치 체제하에서 문학하기가 이렇게말고 어떻게 가능할까 싶기도 하다. 무턱대고 조국의 현실을 외면했다고 비난할 수도 없을 것 같다. 예술의 본연은 비판보다 공감 아닌가. 그놈에 동백꽃 인연, 참 애틋하고 의미심장하네...

'창작 소설' 카테고리의 다른 글

| 꽃잎은 떨어져 (0) | 2022.07.06 |

|---|---|

| 유정의 녹주 사랑 (0) | 2022.03.15 |

| 단편소설 <아픈 꽃 > (0) | 2021.05.05 |